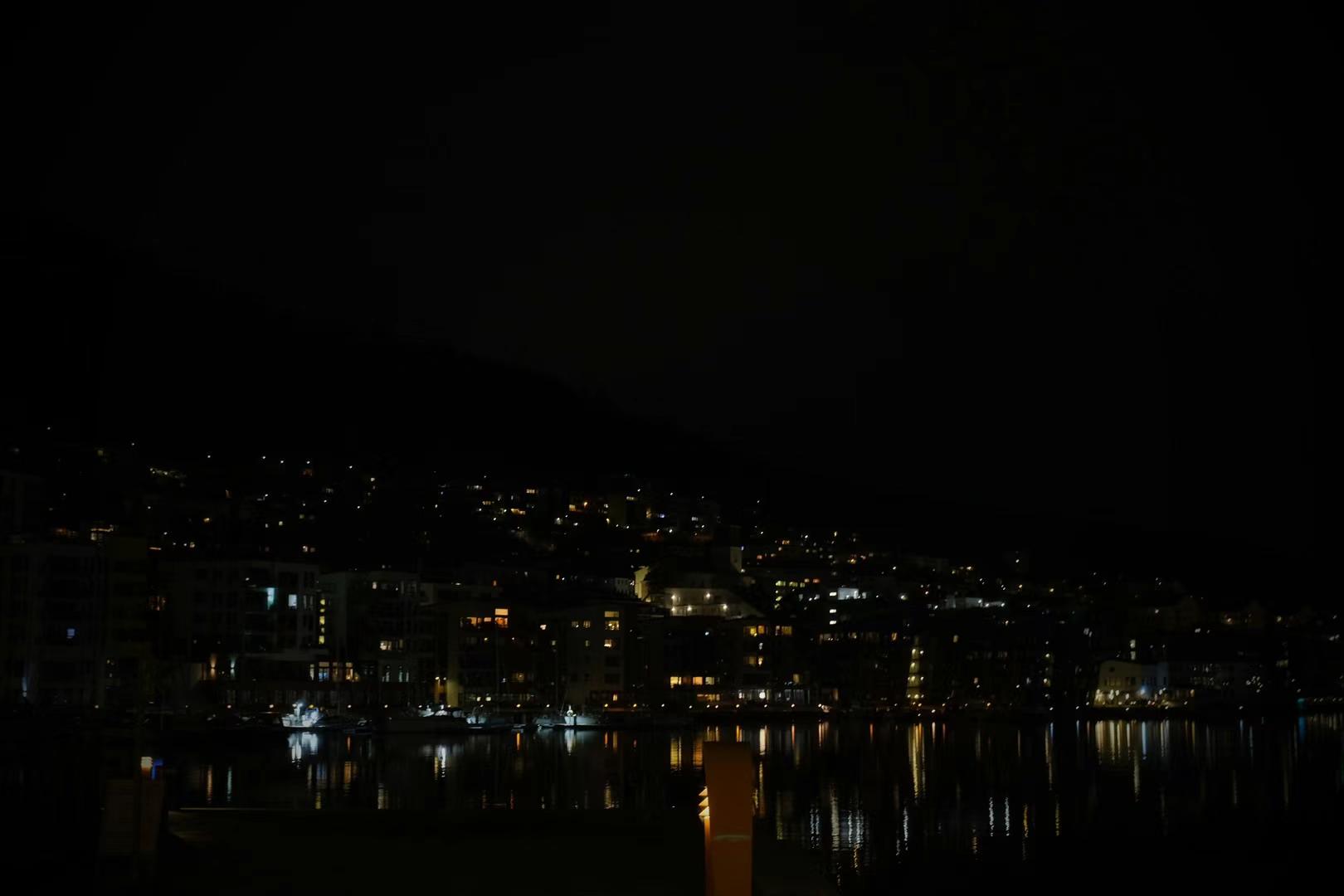

在卑尔根的夜晚记念你

卑尔根的夜晚冷冽且安静。

十月底的挪威还没有下雪,峡湾四周的山上闪烁着这座小城零星的灯火。

我确乎是来记念帕斯捷尔纳克的。

虽然就像《挪威的森林》和挪威的关系不过是渡边君恍惚间的一瞬,帕斯捷尔纳克,这个犹太裔的苏联人,和卑尔根的联系也不过是万千诗歌中一个小小的隐喻。

但我还是想来卑尔根记念他。帕斯捷尔纳克对我的影响不仅仅是廖伟棠借他的口吻所写的那首《一九二七年春,帕斯基尔纳克致茨维塔耶娃》

(“今夜,我的嗓音是一列被截停的火车,

你的名字是俄罗斯漫长的国境线。”)

更是在于他的若干长诗。

第一次读到《决裂》是在四年前的冬天。帕斯基尔纳克的诗歌中译不多,商务印书馆出版的俄语诗歌丛书在黑夜里点亮了微弱的光明。

作为南方人,我对陌生的北国其实知之甚少。但我却始终期冀着那种冷冽,尤其是北欧和遥远的西伯利亚,在一望千里的冻原和人迹罕至的峡湾里,我们在孤独里被遗忘。

春夏之季太热闹了。即使是初春,万物复苏的嘈杂都使得这个世界平添了些许惶恐和不安,更遑论被蝉鸣环绕着的整个盛夏。

没有什么比晚秋和一整个凛冬更合适的了。

直子说自己每次听到《挪威的森林》,都会觉得很悲哀。我想,当每次翻过诗集的页角,轻轻触碰到这些无言而又敏感的文字,我似是也真切地感受到了这一丝清冷的凉意。

在卑尔根的峡湾边,诗歌和冰块一样寒冷且漫长。

如果我们都能终将长眠于此,如果我能永远记住你的名字。

讵料一切都是胡言。

It is 3am in Bergen.

————————————————————————

《决裂·七》

帕斯基尔纳克

哦,我亲爱的朋友,像潜水鸟夜间自卑尔根飞往北极,

鸟腿上落下滚烫的羽毛像雪花翻滚,

我发誓,哦,我亲爱的朋友,我并非言不由衷,

当我对你说:“忘掉吧,睡吧,我的朋友。”

像探险船上的挪威人尸体,

冬日的梦,挂满白霜的枪杆静止不动,

我在你的目光中是个小丑,睡吧,安心吧,

人们都能活到结婚,我的朋友,平静下来,别哭。

像完全没人定居的北方,

偷偷躲开北极地区警觉的冰块,

用夜半的天穹冲刷失明海豹的眼睛,

我说:“别擦,睡吧,忘掉:一切都是胡言。”

28/10/2023 写于 Moxy Bergen